元気がない、食欲がない、嘔吐や下痢をするといった体調の変化は病気のサインかもしれません。飼い主様から詳しくお話を伺い、考えられる症状に合わせて尿検査、血液検査、画像検査を行って診断、治療します。

内科の主な病気

犬・猫の腎不全

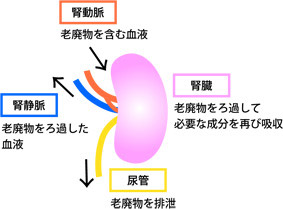

腎臓は血液中の老廃物や毒素をろ過して尿として排出したり、血液中の水分のバランスを保つなど、健康を維持する大切な臓器です。

ひとたび腎臓の働きが悪くなると体内に老廃物が溜まり、嘔吐や貧血、痙攣などさまざまな障害を引き起こします。

主な兆候

慢性腎不全の場合、はっきりとした兆候が現れずにゆっくりと悪化していきます。 そのため、定期健診による早期発見が重要になります。

- 元気がない、よく眠るようになった

- 水を大量に飲む、オシッコが増える

- 食欲がない、食べたものを吐いてしまう

- 急にオシッコが出なくなる

主な原因

腎臓を中心にした前後関係で3つに分類されます。

| 腎前性 | 脱水、貧血、フィラリア症、心不全などが原因で血流が少なくなることで腎不全を引き起こします。 |

|---|---|

| 腎性 | 何らかの感染症や寄生虫、ケガや先天的な異常により腎臓が直接ダメージを受けるケースです。 |

| 腎後性 | 尿石症、膀胱の腫瘍、ヘルニアやケガなど、尿路に問題が生じて正しく排尿できなくなり腎不全が引き起こされます。 |

腎不全になったら

一度失われた腎臓の機能は、元に戻すことができません。腎臓に負担をかけないように療法食や投薬、輸液で進行を遅らせ、辛い症状をやわらげてあげることです。

食事療法が最も重要になりますので、詳しくは当院スタッフにお尋ね下さい。

猫の甲状腺機能亢進症

年老いた猫の様子が何だかおかしい・・・。 甲状腺機能亢進症とは、ホルモンバランスの異常による全身性の病気です。

甲状腺機能亢進症の主な症状

8才以上の猫、平均では12~13才で見られる病気のひとつです。

- 食欲はあるのに、体重が減っている。吐いたり、下痢、尿も多い

- やけに落ちつきがない、気性が荒くなった

- 呼吸が荒い。息苦しそう

- 近頃、痩せてきた。目が大きくなったように見える

- 被毛がみだれ、つやがない。

こうした症状は加齢やストレスによるものと似ているため、発見が難しい病気です。

甲状腺機能亢進症とは

身体の新陳代謝を調節し、健康を維持する甲状腺ホルモン。

普段は一定に分泌されている甲状腺ホルモンが、年老いてから分泌過剰になるのが甲状腺機能亢進症という病気です。発症するとホルモンのバランスが崩れ、新陳代謝が異常に活発になります。

食欲旺盛で元気になったように見えて、心臓に大きな負担がかかり、やがて身体が限界を超えてしまう危険な病気です。

原因ははっきりしていませんが、食事によるもの、飼育環境の変化、肥料や除草剤が影響を及ぼしていると言われています。

他の病気と類似している点も多いため、疑わしい症状を見つけたら、すぐに検査を受けましょう。

検査

まずは触診など基本的な検査を行い、その後、スクリーニング用ラボ検査という血液と尿の検査で体内の異常を調べます。

この病気は心臓の病気(肥大型心筋症)を伴うことが多いため、レントゲンや超音波で心臓の状態を診断します。

これらの検査を経て、甲状腺機能亢進症の疑いが強くなってきた所で甲状腺ホルモンの測定、TRH刺激試験を行い、治療方針を決定します。

主な治療法

甲状腺ホルモンの異常分泌を抑えるため、適切な抗甲状腺薬を与え続ける事で症状の悪化を食い止めます。

しかし、薬の投与によって食欲不振、嘔吐、肝障害、血小板減少といった副作用が起こる場合があり、定期的な検査が必要です。

外科治療の場合は甲状腺の切除を行います。術後に低カルシウム血症を起こす場合があるため、定期的な検査が必要です。 合併症によって手術ができない場合は内科療法を行います。

猫の下部尿路疾患(FLUTD)

膀胱や尿道に異常が現れる「尿石症」で、オシッコが詰まってしまう病気です。 オシッコの様子が変わってきていませんか?

8才以上の猫、平均では12~13才で見られる病気のひとつです。

- 排尿回数が増えている

- 1回の尿量が減少

- 排尿時に痛みを訴える

- 尿に血が混じっている

悪化すると尿が出なくなり、腎不全へ進行する可能性もある危険な病気です。

原因と対策

砂粒状物質や結石(ストルバイト・シュウ酸カルシウムなど)が貯留することで尿道が詰まってしまいます。

細菌感染や腫瘍などが原因と考えられていますが、肥満や運動不足、水を飲む量が少ない、偏食も一因とされています。また、メスよりも尿道が細くて長いオスに多い傾向があります。

初期の段階であれば尿を直接抜き取り、食事療法を行います。改善されない場合や、腎臓に影響が出てしまった場合は、手術することもあります。肥満気味で運動不足なネコちゃんは要注意です。

犬の胃拡張・胃捻転症候群(GDV)

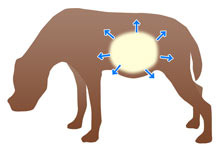

胃拡張・胃捻転症候群は、胸の深い大型犬に多い病気です。

グレートデン、シェパード、ラブラドール、ゴールデンレトリーバー、グレートピレニーズ、バセットハウンド、ボクサー、ドーベルマン、フラットコーティッドレトリーバーなど。

| 胃拡張 | 胃にガス(主に飲み込んだ空気と発酵したガス)と液体(胃液・粥状の食渣)がたまってあふれる状態。 |

|---|---|

| 胃捻転 | 胃拡張が悪化し、胃が時計回りに捻じれてしまい、ゲップが出来ない状態。血液循環が悪化し、ショック状態になる。 致死的な不整脈が出たり、胃壁が壊死したり、脾臓の壊死が起こることもあります。発見が遅れると死に至る緊急疾患です。 |

原因

胃拡張・胃捻転症候群について、はっきりとした原因は分かっていませんが

- 胃を支えている靭帯が加齢とともに緩んでくること

- 活動的、興奮しやすい性格でガツガツ食べ、水をガブ飲みする

- 食べてすぐに遊びたがる

こうした原因で空気を胃に飲み込んでしまうことが要因と考えられています。この病気は突然起こりますが、夜間・早朝、旅先で起きる傾向があります。

また、中年~老齢犬に多く見られます。

主な症状

以下のような異常が見られたらすぐに診察を受けてください。

- 吐きたくても吐けない

- よだれがたえず出る

- 座っていられない

- 息が苦しそう

- お腹が張っている

- 歯茎が色褪せている

治療法

外科治療

- 手術による胃固定術

- 部分的胃切除術

- 脾臓摘出術

内科治療

- 手術による胃固定術

- 部分的胃切除術

- 脾臓摘出術

予防法

- 1日3回に分けて餌を与え、他頭飼育の場合は離れた場所で給餌する。

- 食餌の前後で運動させないようにする。

- 遺伝的要素が示唆されており、親子・兄弟で発症歴がある場合は注意が必要です。

- 夜遅くなる前に、普段と違った様子がないか確認しましょう。

- 旅行やキャンプではワンちゃん達も遊びすぎて疲れてしまったり、ストレスを感じたりしています。

- 十分な休憩とこまめな水分補給、そして食餌は少なめを心がけてください。

- 熱射病にも注意が必要です。

再発する場合

この病気は再発率が高いため、予防的胃固定術(ガストロペクシー)で胃捻転を防ぐ方法もあります。腹腔鏡手術なので傷が小さく済み、避妊手術と同時に行うことも可能です。

ペットの異物摂取

動物たちはいろんなものを口にします。おいしそうなもの、楽しいおもちゃ、道端の気になるもの、いい匂いのするもの…そういう場面を見つけた時、皆さんはどうしていますか?

あわてて取り上げる、またかと思って放っておく。いろんなケースがあると思います。

万が一お腹に詰まってしまった場合は内視鏡検査(胃カメラ)や手術が必要になります。もちろんどちらも全身麻酔が必要です。

ペットが誤飲してしまう物

- 竹串

- トウモロコシの芯、果物や梅干の種

- 人間(飼い主)の薬

- 石、砂

- 靴下、布、ビニールなど

他にもゴルフボールや犬用のおもちゃ、針(縫い針、つり針)などなど…

さらに、1歳未満はそれ以上の年齢と比較して4倍も誤飲してしまうというデータもあります。

当院でよく見かけるのはトウモロコシの芯や果物・梅干しの種です。与えないようにしていてもゴミ箱で見つけてしまうこともあるので、夏場は特に注意が必要です。

当院でワンちゃんのお腹から取り出したボタンです。

ごく普通の小さなボタンですが、飲み込んでしまったワンちゃんは腸閉塞を起こしてしまい、開腹手術によって取り出す必要がありました。

誤飲による中毒

チョコレート・タバコの吸殻・たまねぎ(ねぎ・にんにく・にら)などは飲み込むと中毒を起こしてしまいます。これらのものを摂取したことが分かった時は、すぐに病院へ相談してください。

内科専門診療

毎週金曜日、獣医臨床診断サポート(INTERMED VET)佐藤内科医をお呼びして診断が難しい循環器疾患、消化器疾患、神経疾患、血液疾患などの内科専門診療を行っております。

完全予約制となっており、かかりつけの先生のご紹介を中心に受付しております。診断後の治療は原則、かかりつけの先生と相談しながら進めていきます。